Platone, filosofo aporetico

La concezione dell’istante nel Parmenide

Platone è un filosofo aporetico, un filosofo lacerato, perché il suo pensiero non cessa di rispondere alle provocazioni del “fuori”. Platone oppone l’idea al simulacro, ma il più radicale dei critici alla teoria delle idee è stato Platone stesso, nel grande dialogo il Parmenide.

Come abbiamo visto, in Repubblica VII, 523 e segg., il sensibile viene irrevocabilmente condannato in quanto luogo della differenza e della contraddizione (coincidentia oppositorum). Ebbene, proprio con il Parmenide Platone ritrova paradossalmente la stessa contraddizione nell’iperuranio, nel mondo delle idee, nel luogo, cioè, dove l’identità dovrebbe regnare sovrana.

A Zenone, che sta difendendo la concezione di Parmenide, mostrando con le sue note aporie l’assurdità delle conseguenze che deriverebbero se fosse vera l’ipotesi che i molti esistono, (ad esempio, se esiste la molteplicità, le stesse cose devono essere insieme simili e dissimili), Socrate obietta che tali conseguenze non gli sembrano affatto assurde. Non c’è nulla di strano nel fatto che le cose, partecipando di idee opposte (il simile e il dissimile sono idee in sé distinte), siano ora simili e ora dissimili.

– Dimmi una cosa: non credi che ci sia un’idea in sé distinta di somiglianza, e un’altra, a essa opposta, che è l’Idea di dissomiglianza? Che di queste, che sono due, partecipiamo io, tu e tutte quelle realtà che chiamiamo molte? Che quelli che partecipano della somiglianza diventano simili per il fatto di parteciparne e nella misura in cui ne partecipano e inoltre che quelle che partecipano della dissomiglianza divengono dissimili, mentre quelle che partecipano di entrambe hanno entrambe le caratteristiche? Ma che cosa c’è di strano, se tutte le cose partecipano di entrambi gli opposti, che quelle stesse cose siano, per questa doppia partecipazione, insieme simili e dissimili? (Parm., 128e-129a)

Sul piano del divenire le cose passano continuamente dall’essere al non essere, dall’esser-qualcosa all’esser-qualcos’altro. Assurdo, osserva Socrate, sarebbe invece se la contraddizione affliggesse il mondo stesso dell’essere.

Se infatti qualcuno dimostrasse che quelle cose, che sono simili in sé, divengono dissimili, o che quelle dissimili divengono simili, questo sarebbe straordinario. Invece non mi sembra affatto strano, Zenone, se ciò che partecipa di entrambe si rivela affetto sia dalla somiglianza sia dalla dissomiglianza. Nemmeno mi stupirei se qualcuno dimostrasse che tutto è Uno, perché partecipa dell’unità, ed è anche molti perché partecipa della pluralità. Se invece dimostrasse che ciò che è Uno, proprio per questo stesso è molti, e che ciò che è molti è Uno, di questo mi meraviglierei davvero. Lo stesso ragionamento vale per tutte le altre determinazioni. È giusto stupirsi se qualcuno dimostra che gli stessi generi e Idee sono affetti in se stessi da queste opposte affezioni. (Parm., 129b-129c)

Cosa fare, se il dramma ontologico della contraddizione, che ha il suo luogo proprio nel divenire del mondo sensibile, il quale, proprio per questo, richiede una fondazione trascendente nel mondo del vero essere, minacciasse lo stesso intelligibile? Come difendersi da questa aporia che, osserva Socrate, innerva lo stesso mondo delle idee? Come possono aver luogo comune la somiglianza in sé e la dissomiglianza in sé? Come può essere l’Uno, dato che essere significa essere nel tempo, senza diventare, con questo, Molti? In nessun “luogo” possono coesistere idee opposte, in nessun “tempo” l’Uno può essere anche Molti. “Quando” l’Uno diventa Molti? Ecco una delle grandi domande del Parmenide.

Quando dunque cambia? Non cambia né quando è immobile né quando si muove, né cambia quando è nel tempo. […] Esiste questo stato straordinario in cui dovrebbe essere quando muta? […] L’istante. In verità questo sembra il significato della parola istante: ciò da cui partono i cambiamenti nelle due opposte direzioni. Non è infatti dall’immobilità ancora immobile, né dal movimento ancora in moto, che c’è il mutamento; ma è questo istante dalla straordinaria natura, posto in mezzo tra movimento e immobilità, e che non è in alcun tempo, ciò verso il quale e dal quale quanto si muove muta nella quiete e quanto è fermo muta nel movimento. (Parm. 156c-156e)

Lo spazio concettuale del platonismo

Platone “risolve” filosoficamente questo paradosso creando il concetto di istante, ἐξαίφνης (exaiphnes). Per comprenderne sia la natura straordinaria che la partecipazione a una costellazione di idee fondamentale del platonismo, è necessario che disegniamo lo spazio concettuale del platonismo stesso.

Il problema di Platone è il sensibile, termine, questo, che appartiene alla tradizione filosofica e con la quale è pesantemente compromesso. Il sensibile come luogo della differenza, l’inessenziale in quanto tale, l’indefinibile in quanto privo di essenza. Come addomesticare efficacemente questo sensibile, come ricondurlo sotto l’egemonia dell’intelligibile? Il tema della mimesis, tanto quella demiurgica quanto quella illusionistica, prende senso in questo contesto teorico.

Questo addomesticamento avviene nella forma di una traduzione tacita ma efficace: il sensibile, a me pare, è il modo in cui Platone intende e “traduce” il concetto di “fuori”.

“Fuori” deriva dal latino foris, forma avverbiale irrigidita di dativo o ablativo plurale del tema indoeuropeo *fora, il quale indica lo spazio aperto (v. il latino forum), ma, come testimonia la connessa radice germanica dhur (da cui il tedesco Tür e l’inglese door), ha in sé il significato di porta che si apre verso l’esterno. Fuori, insomma, non è affatto, etimologicamente, l’esterno di un interno.

Pensare al “fuori” come opposto al “dentro” è un tipo di opposizione scontata, naturale, ma non innocente. “Dentro”, infatti, che deriva da int(e)rus, da cui anche “interno”, ha già il suo opposto, che è ext(e)rus, da cui “esterno”. Nell’opposizione “dentro-fuori”, il “dentro” è correttamente e propriamente inteso come l’interno, mentre il “fuori” è abusivamente e surrettiziamente inteso come l’esterno. Ciò significa che il “fuori” è compreso a partire da un “dentro”, che si dà in modo originario. Il “dentro” e il “fuori”, insomma, sono due dimensioni spaziali già disegnate, di cui una, il “dentro”, è l’originaria, mentre l’altra, il “fuori”, è la derivata.

Come in ogni dicotomia fondamentale, gli opposti tendono a enfatizzarsi, assumendo entrambi l’iniziale maiuscola e generando un dispositivo formidabile, irrinunciabile per ogni politica di esclusione/omologazione: tutto ciò che non si omologa alla dimensione considerata originaria, nel nostro caso il “Dentro”, viene escluso e abbandonato al “Fuori”. È uno schema efficace, una strategia di dominio potente, che Platone ha praticato con grande abilità, sempre spinto da una determinazione incisiva e inflessibile a un tempo. Il sensibile, il “fuori”, che accetta di sottomettersi alle esigenze della rappresentazione, viene omologato al “dentro” (l’intelligibile) e in esso compreso, nel senso letterale del termine, preso in esso, catturato, preso in trappola (diventa copia legittima dell’intelligibile). Il sensibile che rivendica la propria autonomia rimane escluso, chiuso fuori, all’esterno, incomprensibile, estraneo al vero, suo nemico.

Il “fuori”, inteso come esterno, può assumere due forme fondamentali, apparentemente opposte nel loro rapportarsi al “dentro”, in realtà entrambe gregarie dell’indiscussa priorità attribuita al “dentro”.

Il “fuori” può diventare il luogo dove si raccoglie ciò che è stato espulso, luogo del reietto, luogo maledetto in cui si addensano le identità negative, i simulacri, luogo carico di una straordinaria valenza negativa, che può assumere la forma inquietante di un principio metafisico “altro”, generando il dualismo etico-ontologico del Bene contro il Male. Questa è una direzione che in Platone è solo abbozzata e mai veramente praticata, ma che si svilupperà, anche se con toni diversi e originali, in altre tradizioni dualistiche: nel neoplatonismo, ad esempio, o in quella tendenza nemica del neoplatonismo, che è lo gnosticismo.

Oppure il “fuori” può diventare il luogo dell’eccedenza. L’eccedente è ciò che va fuori, ciò che trabocca, ciò che non può essere contenuto all’interno. È facile, naturale, leggere l’eccedenza come una ricchezza, una riserva a cui si può sempre attingere. Ma è sbagliato. Intendere ciò che sta fuori non più come l’espulso o il reietto, ma come il ricco, l’inesauribile, l’inassimilabile non per riottosità, ma per sovrabbondanza, apparentemente glorifica il “fuori” e il sensibile, in realtà lo mortifica, giacché anche l’eccedenza sta in un luogo già “deciso” dal dentro e la sua ricchezza è tale in quanto valorizzata da un “dentro” che se ne serve, che ne ha bisogno per non isterilirsi nell’autoreferenza. Spogliata dall’esaltato romanticismo del nuovo, del ricco, del fecondo, l’eccedenza prosaicamente si svela per quello che effettivamente è, fondo a disposizione, materia prima, energia, che prende senso solo in quanto “disponibile”.

Il “fuori” come luogo dell’espulso che rifiuta di assimilarsi al “dentro” (accezione accolta da Platone) o come luogo dell’eccedenza troppo ricca e sovrabbondante per essere compresa e contenuta nel “dentro” (accezione che Platone non accoglie, ma che, suo malgrado, fonda) derivano entrambe dal gesto diairetico platonico di comprendere il “fuori” come l’esterno, dimensione complementare e opposta all’interno, quello stesso gesto che comanda la comprensione del sensibile come ciò che non è intelligibile.

Platone, tuttavia, è filosofo sommamente e fecondamente aporetico. Se si fosse limitato a questa operazione di “agrimensura filosofica”, non meriterebbe le antitetiche passioni di cui è stato oggetto. È vero che Platone è il filosofo che ha disegnato in modo definitivo lo spazio filosofico occidentale dell’interno e dell’esterno (v. tabella), dell’intelligibile e del sensibile, il filosofo che ha predicato con convinzione la supremazia del “dentro” rivendicandone in modo autoritario i diritti e proteggendosi dal “fuori” con la formidabile arma normalizzante del logos dialettico, ma è anche vero che Platone non si è mai davvero messo al riparo del “dentro”.

| Lo spazio binario del pensiero rappresentativo | Concetti dell’immanenza | ||

| Bene | “Male” | ||

| Interno | Esterno | Fuori | |

| Intelligibile | Sensibile | Chora | |

| Eternità | Tempo | Istante | |

| Sé | Altro | Singolarità | |

| Maschile | Femminile | Differenza | |

Platone non cessa di rispondere alle provocazioni del “fuori”. Platone disegna un mondo in cui in realtà non abita, abita “fuori” dal suo mondo ed è questo che fa del suo pensiero non una filosofia sistematica ma un incessante filosofare. Platone pensa il “fuori” e lo concepisce come l’esterno di un interno originario, pensa il sensibile e lo concepisce come copia dell’intelligibile o come suo simulacro, e, tuttavia, questo “fuori” risuona con una voce che il logos non riesce a mettere a tacere, una voce dissonante all’interno del suo mondo dualistico, che accompagna sommessamente tutte le aporie del Parmenide e che talvolta, sorprendentemente, conquista un fugace, ma clamoroso, primo piano come nella concezione dell’istante o in quella della chora.

Platone non concepisce l’istante come un “parte del tempo”, come l’ora presente che divide il passato dal futuro. Come la soglia è un paradossale non-luogo, in cui non si è né all’interno né all’esterno, così l’istante è un paradossale non-tempo in cui non si è né prima né dopo. La soglia, senza essere né l’interno né l’esterno, è ciò che fa sorgere l’uno e l’altro, così l’istante è un punto di divaricazione che contiene le linee dinamiche lungo le quali il tempo si esplicherà nella successione continua degli “ora”.

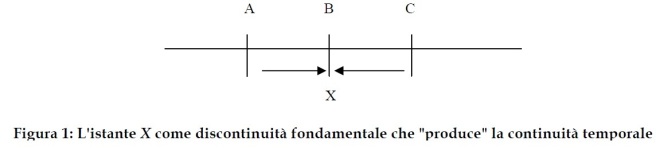

Ma di cosa è “fatta” la continuità temporale? Solo la linea continua ha attualità, cioè esistenza effettiva. Il suo essere costituita da infiniti punti è un’astrazione matematica, così come un’astrazione è intendere la successione temporale come un’infinita sequenza di “ora”. Se su una linea continua che chiamo tempo (il riferimento alla fig. 1 in fondo all’articolo è essenziale per comprendere il nocciolo del ragionamento), determino un punto B e lo chiamo “ora” (il presente), opero un taglio artificiale, un blocco dello scorrere del tempo, identifico un momento nello scorrere del tempo. Identificando in un punto ciò che per sua natura “passa”, scorre lungo una linea, eseguo quell’operazione che Bergson chiama spazializzazione del tempo. Tutto ciò che sta alla sinistra di B diventa il passato rispetto a B, tutto ciò che sta alla destra diventa il suo futuro. Allora A sarà un punto-momento precedente a B e C un punto-momento seguente a B.

Questa rappresentazione del tempo in termini di “punti-momento” è il modo in cui io “conosco” il tempo. Sembra, allora, che verso il tempo siano possibili solo due atteggiamenti: o lo vivo (il tempo come linea continua) o me lo rappresento, lo conosco (il tempo come successione di punti). Il dispiegarsi della linea continua, il vissuto temporale, può essere compreso solo attraverso astrazioni da questo vissuto, da questo scorrere, per cui sembra valere il noto detto di Agostino: che cos’è il tempo? Se non me lo chiedi lo so, se me lo chiedi non lo so.

Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio. (Confessioni, XI, 14)

La definizione di continuità mi consente un’operazione molto speciale, quella di avvicinare fra loro sempre di più, indefinitamente A e C. Questo significa che non c’è una distanza piccola in senso assoluto che separa A da C, non c’è una distanza minima, perché io posso pensare questa distanza sempre più piccola di qualunque minimo. Questa distanza che può diminuire quanto si vuole senza che mai raggiunga il minimo è chiamata da Leibniz in modo non rigoroso, ma molto efficace, “quantità evanescente”, quantità che non va intesa come un qualcosa di estremamente piccolo, ma come un differenziale, una differenza evanescente fra due determinazioni. Chiamiamo questa quantità evanescente X e, richiamando la geniale formula della continuità coniata da Poincaré (A è uguale a X; X è uguale a C; A è diverso da C), diciamo che questo X “produce” A e C, nel senso che distingue, differenzia, A e C attraverso la sua identificazione non transitiva sia con A sia con C. Non solo. Questa X, questa discontinuità fondamentale, che produce le determinazioni A e C, viene a sua volta determinata o identificata nel punto B, il presente in cui il continuum temporale scorre.

La X non è “qualcosa”, non è un punto determinato, ma il dispositivo differenziante che determina ogni punto come A, come B, come C. Qual è il nesso fra l’operatore differenziale X e il punto determinato B? B è un punto che occupa una determinata posizione sulla linea del tempo, perciò è un ente dotato di un’esistenza attuale, X, invece, non è in nessun luogo, perché è la differenza fra due punti. X apre in B le due direzioni lungo le quali il tempo si esplica e il suo essere è quello della virtualità.

Pensare il tempo come il “prodotto” attuale e continuo dell’infinita ripetizione di una discontinuità fondamentale (l’istante come differenziale) ha delle implicazioni molto importanti, in quanto tale concezione nega qualunque origine trascendente e legittima in modo uguale ogni “presente” (immanenza e univocità): ogni presente è abitato da una differenza che insiste in esso; non c’è un’origine del tempo, perché nessuna X può candidarsi a questo ruolo, essendo sempre la differenza fra due punti; ogni presente attuale, invece, può legittimamente proporsi come origine di una specifica serie temporale.

Se invece si pensasse il tempo come originato da un punto iniziale, ogni altro “momento temporale” dovrebbe necessariamente essere pensato in funzione di questo primum trascendente: ogni “presente” è solo nella misura in cui si riferisce a quel punto iniziale, da cui si allontana.

Il virtuale, l’istante, quell’operatore differenziale che destituisce ogni origine collocandola nell’immanenza, è il “luogo” dove il Platone del Parmenide ha incautamente radicato l’Uno e i Molti. È il “fuori” a cui il mondo delle idee dovrà necessariamente esporsi, se vorrà essere più di una mera possibilità, e questo “fuori” è la chora, genere che Platone definisce oscuro, difficile, femminile, refrattario sia all’aisthesis che all’episteme. Platone usa l’armamentario misogino della cultura greca per tentare di inserirlo in qualche modo nella logica binaria che governa il suo mondo, ma la chora (a cui sarà dedicato il prossimo articolo) gli sfugge da ogni parte.